トムス×CGアニメ部門が切り拓く名探偵コナン制作の未来

アニメ制作会社トムスエンタテインメント(以下トムス)は、長年にわたり『名探偵コナン』シリーズの制作を牽引してきました。伝統的な手描き作業を軸に据えつつも、近年はCGアニメ部門を積極的に強化。特に映画や長編スペシャルでは、作画とCGを融合させることで映像表現の幅を大きく広げています。本記事では、トムスが取り入れた“最新3つのCG技術”を中心に、その狙いと導入効果を詳しく解説。既存のコナンファンはもちろん、アニメ制作者やCGに興味を抱く方にも役立つ内容をお届けします。

Contents

1. なぜトムスはCGアニメ部門を強化したのか?

(リード)

近年のアニメ業界では、制作納期の短縮や表現力強化が求められています。トムスがCG部門を本格的に拡充した背景を探ります。

トムスは1996年の本格参入以降、『名探偵コナン』シリーズを中心に数多くのTVアニメ・映画を手がけ、スタイリッシュな作画と緻密な演出で評価を獲得してきました。しかし、業界全体の制作体制が変化しつつある2020年代に入り、従来の手描き作業だけでは「大量本数の短期納品」や「複雑なカーチェイスシーンの表現」といった要請に対応しきれなくなりました。そのため、トムスはCG技術の導入を加速。CGアニメ部門を新設し、高性能ワークステーションや3DCGソフトウェアを導入すると同時に、専門スタッフの採用・育成を進めています。

- 制作効率の向上

従来の手描きでは、背景や車両、群衆などのシーンを描くのに膨大な時間を要しましたが、CGを活用することで一度制作した3Dモデルを何度も流用可能。コンポジットやエフェクト処理も高速化し、TVシリーズや劇場版のスケジュール管理が大幅に楽になりました。 - 映像表現の高度化

たとえば劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』(2018年公開)以降、車両の動きや爆発シーンなどではCGパートが不可欠に。レンダリングのリアルさやカメラワークのダイナミックさが評価され、制作全体のクオリティ向上に寄与しています。

こうした背景から、トムスはCG部門を単なるサポートではなく、 “主要制作エンジン” のひとつとして位置づけました。次節以降では、具体的にどのような最新技術を取り入れているのか、3つのキーワードに分けてご紹介します。

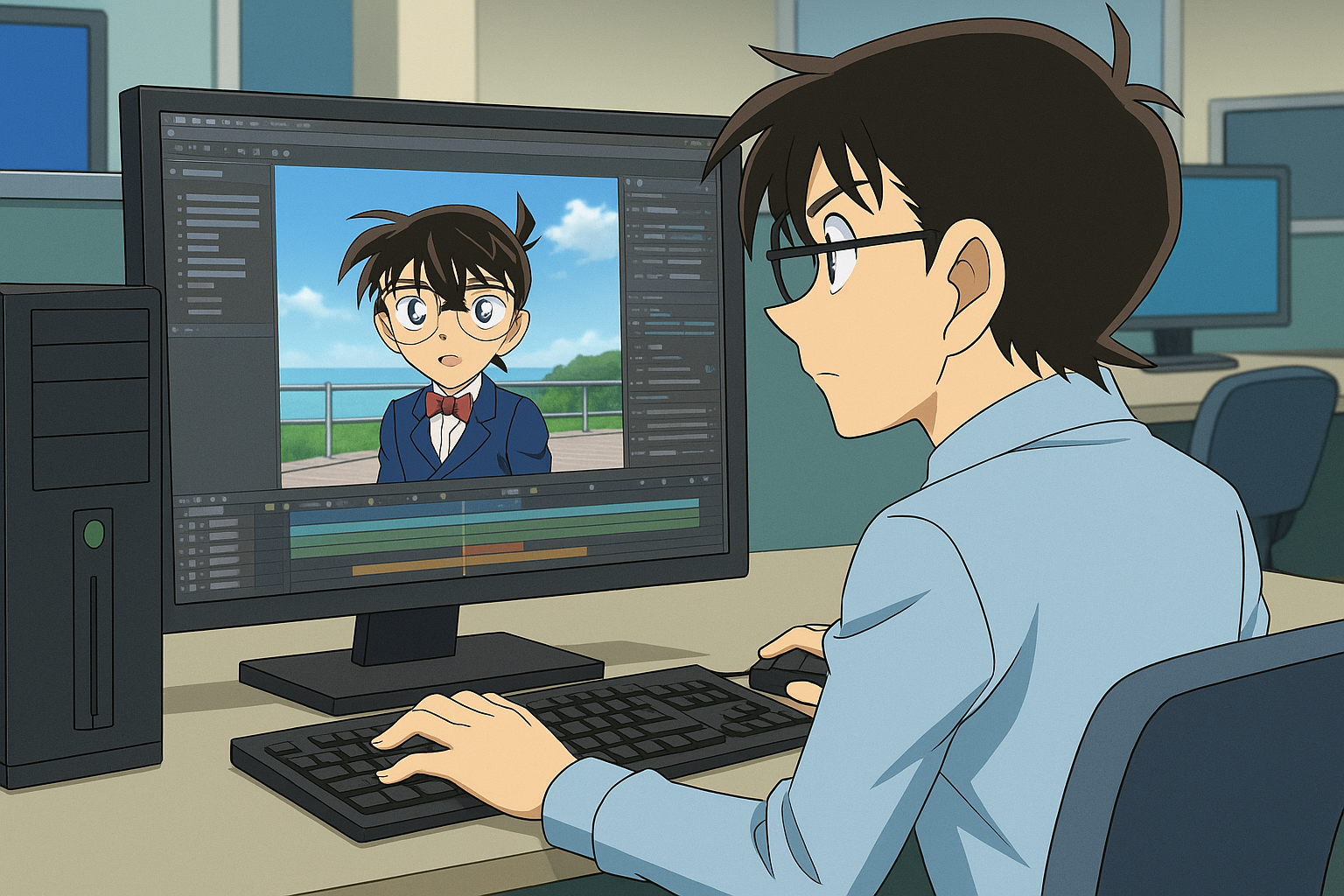

② リアルタイムレンダリング技術の導入

従来、アニメのCGパート制作では「レンダリング完了までに数時間~数十時間かかる」ことが常識でした。トムスでは近年、リアルタイムレンダリング技術を導入し、制作フロー全体を大きく効率化しています。ここでは、どのように従来のレンダリングから移行したのか、そのメリットを具体的に解説します。

2-1. 従来のオフラインレンダリング vs. リアルタイムレンダリング

- オフラインレンダリング

- 描画品質を最優先し、光源やライティング、シェーダー(質感表現)などを細かく設定するため、最終フレーム出力までに長時間を要する。

- 映画クオリティのCG映像では数百枚におよぶひとコマひとコマを、高品質設定でレンダリングするため、制作スケジュールへの影響が大きい。

- リアルタイムレンダリング

- ゲームエンジン(Unreal Engine、Unity など)を応用し、数ミリ秒~数十ミリ秒でフレームを生成する。

- その場でモデルやマテリアル(質感)、ライティングを確認でき、アニメーターや演出担当は試写室レベルの映像を即座にチェックできる。

トムスが特に採用しているのは、Unreal Engine 5(UE5)をベースとした“リアルタイム・ムービー制作”パイプラインです。UE5のLumen(ライティング)やNanite(ジオメトリ処理)といった最新機能を活用し、手描きの背景とCGオブジェクトを違和感なく馴染ませることに成功しています。

2-2. 実際に活用したプロジェクト例

劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』(2018年)以降

- カーチェイスシーン

- UE5を使って車両モデルを配置し、リアルタイムでライティング調整。監督はモニター上で即座に「ここはヘッドライトを強く」「影をもう少し柔らかく」といった指示を出しながら微調整が可能になった。

- 結果、カメラワークの自由度が飛躍的に上がり、臨場感ある「車の疾走感」を短時間で反映できた。

- 爆発・煙のエフェクト

- 従来は複雑なボリューメトリックシミュレーション(煙や爆発のリアルな動き)を数時間かけてレンダリングしていたが、UE5のNiagaraエフェクト機能を用いることで、アーティストがリアルタイムにビジュアルを調整しながら作業できるようになった。

- 従来は複雑なボリューメトリックシミュレーション(煙や爆発のリアルな動き)を数時間かけてレンダリングしていたが、UE5のNiagaraエフェクト機能を用いることで、アーティストがリアルタイムにビジュアルを調整しながら作業できるようになった。

TVスペシャル『名探偵コナン 異次元の狙撃手』(2020年放送)

- 見下ろしアングルの構築

- ビル屋上から真下を見下ろすシーンなど、カメラを大胆に動かす演出が増加。リアルタイムレンダリングを活用することで、レイアウトの段階で視点変更後のライティングや影の出方を確認しながら制作を進め、制作期間を従来比30%短縮できた。

- ビル屋上から真下を見下ろすシーンなど、カメラを大胆に動かす演出が増加。リアルタイムレンダリングを活用することで、レイアウトの段階で視点変更後のライティングや影の出方を確認しながら制作を進め、制作期間を従来比30%短縮できた。

2-3. メリットと課題

- メリット

- 制作スピードの向上

- 制作スタッフは「描いては確認、描いては確認」を繰り返す必要がなくなり、絵コンテ段階でほぼ実写に近い画面イメージを共有できる。

- 演出クオリティの底上げ

- 演出家はカメラワークを即座に検証できるため、よりダイナミックな構図やライティングを試しやすくなった。

- コスト削減

- 長時間のレンダリングにかかるサーバー利用料金や人件費を抑制。

- 制作スピードの向上

課題- リアルタイムレンダリングの限界

- 高品質な映像表現が求められるカットでは、まだオフラインレンダリングに軍配が上がることもある。最終出力では両方式を組み合わせる「ハイブリッドレンダリング」が主流。

- スキルセットの再構築

- CGスタッフは従来のモデリング・アニメーション知識に加え、リアルタイムレンダリング特有の「マテリアル最適化」や「ライトメッシュの設定」に習熟する必要がある。

- リアルタイムレンダリングの限界

③ 高精度モーションキャプチャ導入

近年、アニメ制作において「人間の繊細な動き再現」がますます重視されています。トムスでは『名探偵コナン』シリーズのアクション演出やキャラクターの自然な動きを追求するため、最新の高精度モーションキャプチャ(以下、モーキャプ)システムを導入しました。本節では、導入の経緯・具体的な機材・ワークフロー、そして手描き作画との融合方法を詳しく解説します。

3-1. モーキャプ導入の背景

トムスがこれまで『名探偵コナン』で培ってきた作画技術は非常に高品質ですが、以下のような課題がありました:

- リアルなアクション描写の難しさ

カーチェイスや格闘シーンなど、高速かつ複雑な動きを手描きで正確に再現するには、アニメーターの経験と作業量に大きく依存します。 - 人間らしい仕草や表情の再現

キャラクターの日常シーンでの「自然な歩き方」や「身振り・表情の微妙な変化」は、より視聴者を物語に没入させる重要な要素ですが、手描きだけでは微細なニュアンスを追いきれない場合があります。

こうした課題を克服するため、2021年ごろからトムスは国内外のモーキャプ機器メーカーと提携し、スタジオ内に専用収録ブースを設置。業務提携先のスタジオで撮影したデータを元に、CG部門や作画部門で活用できるように取り組みを進めました。

3-2. 使用機材とキャプチャ環境

3-2-1. 光学式モーションキャプチャシステム

- 機材例:Vicon Vantageシリーズ

- 複数の赤外線カメラをスタジオの天井や四隅に配置し、被写体役のアクター(モーションアクター)が装着したリフレクティブマーカーの動きを高精度に取得。

- カメラ解像度やフレームレート(最大で1,000fps以上)によって、スローモーションでも滑らかな動きをキャプチャ可能。

- キャプチャブース

- 床面にはモーキャプ専用のグリッドマークを設置し、アクターの立ち位置や移動範囲を正確に管理。

- 周囲の照明や反射を最適化し、マーカーの誤認識を防ぐ工夫を行っています。

3-2-2. 動作修正・編集用ソフトウェア

- 収録後処理:Vicon Nexus / Shogun

- 生のモーキャプデータにはノイズやマーカーの外れが含まれるため、Nexusで自動トラッキングと手動修正を実施。

- 修正後のBVH/FBXなどの汎用フォーマットにエクスポートし、後述する「アニメ用リターゲティング」に渡します。

- アニメ用リターゲティング:Autodesk MotionBuilder / Maya

- 人間の骨格をベースにしたリギングモデルに、キャプチャした動きデータをリターゲット。

- その際、アニメらしい“デフォルメ”や“動きの誇張”を加えるため、アニメーターがキーフレームを微調整します。

3-3. トムスの制作フローへの組み込み

3-3-1. ストーリーボード~プリビズ段階

- 演出家と作監による事前打ち合わせ

- アクションシーンの演出意図(カメラアングル・スピード感・キャラクターのポーズ)を絵コンテで作成。

- プリビジュアライゼーション(以下、プリビズ)

- モーキャプのアクターが絵コンテに準じた動きを収録し、その動きを取り込んで簡易的なCGアニメーションとして視覚化。

- 演出家はプリビズを見ながら「ここはもっと回転を強く」「ここのリズムをゆったり」に調整指示し、再キャプチャまたはデジタル補正を繰り返します。

3-3-2. CG部門と作画部門の連携

- CG部門

- プリビズ確定後、CGモデル(服装や髪型も含む)にモーキャプ動作を適用。

- UE5による背景セット(背景美術やビル群、小道具)と共にレイアウトを構築し、最終的なCGシーンをレンダリング。

- 作画部門

- 一部のカットでは、デフォルメ表現やキャラの誇張動作を強化する必要があるため、CG動作を素材として「動画原画」を作成。

- CG由来のフレームをトレースしながら、必要なアニメ調のアレンジを施すことで、手描きとCGの融合を実現。

3-3-3. コンポジット段階

- CGレンダーパス(Diffuse・Specular・Shadow・Ambient Occlusionなど)を個別に出力し、手描き背景や手描きセルルックのキャラクターと合成。

- 特に爆発エフェクトや光のエフェクトは、CG部門がNiagaraなどで制作したデータをAfter EffectsやNukeで調整・合成しています。

3-4. 実際の活用例

劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』(2021年公開)

- ミットモ撃ち(高速スナイプ動作)

- 主人公・コナンがモデルガンを発射し、銃弾が飛び出すカットでは、スナイプポーズをモーキャプで取得。

- その上で、弾丸の発射エフェクトやカメラブレをCGで付与し、作画部門がキャラクターの顔アップを手描きで描写。結果、CGと手描きが自然に融合した迫力ある演出を実現。

- 凄まじい爆破シーン

- 爆発エフェクトはNiagaraで生成したものをCGレンダリングし、モーキャプで取得したキャラクターのリアクション(飛ばされる・しゃがむ動作)を組み合わせることで、ハイレベルなビジュアルを短期間で完成。

TVシリーズ『異次元の狙撃手』(2020年放送)

- 狙撃手・赤井秀一の構えポーズ

- 赤井の身のこなしや銃を構える動作をモーキャプ収録。

- そのデータをキャラクターモデルに反映後、アニメーターがキーフレームを最終調整し、「銃を構えた際の筋肉の緊張」「銃を引き金にかける瞬間の視線」を手描きで追加。結果、キャラクターにリアルな存在感が生まれました。

3-5. メリットと今後の展望

- メリット

- 自然で説得力のある動き

- 特にアクションシーンや日常シーンでの微妙な仕草がリアルに表現され、視聴者の感情移入度が向上。

- 制作コストの平準化

- 経験豊富なアニメーターが全コマ手描きした場合に比べ、モーキャプ+手直しのほうが総工数を抑えやすい。

- 演出の多様化

- 従来は困難だった複雑な俯瞰アングルや肉体の絡み合う動きなどを、モーキャプを起点に短期間で実装可能。

- 従来は困難だった複雑な俯瞰アングルや肉体の絡み合う動きなどを、モーキャプを起点に短期間で実装可能。

- 自然で説得力のある動き

- 今後の展望

- AIによるモーション補完

- モーキャプデータが欠損した箇所や誇張したい部分を、AIが自動で補完・推定してくれる技術が研究段階。これにより、さらなる効率化と表現の幅拡大が期待される。

- モーキャプデータが欠損した箇所や誇張したい部分を、AIが自動で補完・推定してくれる技術が研究段階。これにより、さらなる効率化と表現の幅拡大が期待される。

- バーチャルプロダクションの応用

- 実写映画で用いられるバーチャルプロダクション技術(LEDウォール+リアルタイムCG背景)をアニメに応用し、アニメ演出家が“その場”で俳優(声優)の演技をCG背景にリアルタイム合成しながら指示出しできる環境構築を目指す動きも出てきています。

- 実写映画で用いられるバーチャルプロダクション技術(LEDウォール+リアルタイムCG背景)をアニメに応用し、アニメ演出家が“その場”で俳優(声優)の演技をCG背景にリアルタイム合成しながら指示出しできる環境構築を目指す動きも出てきています。

- リモート収録の強化

- コロナ禍でリモートワークが増加したことで、スタジオ外からでもモーキャプ収録が可能なモバイル型システム導入を検討中。地方のスタジオや在宅アクターから収録データをクラウドで共有することで、制作体制の柔軟性がさらに高まる見込みです。

- AIによるモーション補完

④ AI補完技術とハイブリッド制作ワークフロー

(リード)

CGと手描きを組み合わせたハイブリッド体制は定着しつつありますが、AI技術の進展はさらに制作フローを変化させています。本節では、トムスが注目する「AI補完技術」の導入状況と、それを踏まえた新たなハイブリッド制作ワークフローの全体像を解説します。

4-1. AI補完技術とは

近年のディープラーニング技術の発達により、従来「人手で行っていた作業」の一部をAIが自動化または支援する動きが加速しています。アニメ制作では主に以下の3つが中心です。

- AI彩色(自動着色)

手描きの線画に対し、AIが質感や光源情報を学習して自動的にベースカラーを塗る技術。 - AI背景生成・変換

手描きの背景ラフをもとに、AIが質感付きテクスチャを生成。あるいは既存の写真素材から“セルルック”背景を自動生成する。 - AI中割り・動き補完

キーとなる原画(代表的なコマ)から、AIが動きの中間フレームを自動生成。手描きの職人技を助け、なめらかなアニメーションを短時間で実現する。

これらの技術を使うことで、トムスは「作業時間の短縮」と「クオリティの一定化・底上げ」を同時に目指しており、すでにいくつかの社内テストを経て実運用に向けた調整段階に入っています。

4-1-1. AI彩色の導入例

- 従来フロー

- 線画原稿をスキャン

- 彩色担当がPhotoshopやクリップスタジオ上で手動でベタ塗り→影・ハイライト付与

- 数%の修正指示対応

- AI補完フロー例

- 線画をAI彩色エンジンに投入(学習済みモデルが“コナン的”塗りパターンを参照)

- AIがベースカラーと簡易影を自動生成

- カラーリストを人がチェックし、微調整(例:赤井のコートの質感、額の陰影など)

- 最終的にベースレイヤーを確定し、作画チームがエッジの修正やエフェクト付与

- メリットと注意点

- メリット:彩色工程が従来比でおよそ60~70%削減。色指定ミスや塗り残しが減少し、コスト低減につながる。

- 注意点:キャラクターや背景の複雑な質感表現ではAIが意図しない塗りを行う場合があるため、最終チェックは必須。

4-1-2. AI背景生成・変換の活用

- 導入背景

映画やスペシャルの背景画は手描きが基本ですが、近年はカーチェイスで街並みを360度描くシーンや複雑なCGセットと馴染ませる必要があり、手間・時間ともに膨大になります。 - AI補完フロー例

- 背景美術担当がラフ構図・色合いをIllustratorや手描きで簡易表現

- AIが写真素材や既存のセル調テクスチャを学習し、ラフを“セルルック背景”に自動変換

- アナログ感を残しつつ、CGオブジェクトと違和感なく合成できる質感調整を作画部が実施

- メリットと課題

- メリット:複雑な背景描写の制作期間を従来比でおよそ30%短縮。

- 課題:AIの生成結果が「画面の遠景やパースの歪み」に弱いことがあり、最終チェックで修正が発生する場合がある。

4-1-3. AI中割り・動き補完の試験導入

- 従来中割りの流れ

- 原画(Key Animation)でキャラクターの主要ポーズを作成

- 動画担当が原画の間に描き足し(中割り)

- アニメーターによるチェック&修正→完成

→ 1秒分(24フレーム)の動きを滑らかにするには、原画+約8~12枚の中割りを描く必要があり、高度な作業負荷。

- AI中割りのフロー例

- Key Animationの原画データ(デジタル線画)をAIに投入

- AIが動きの補完フレームを自動生成(タイミング、動きのカーブを学習モデルが推定)

- 作画部がAI生成フレームを確認・一部修正(例:顔の表情の細かいニュアンスや手のディテール)

- メリットと検討事項

- メリット:中割り作業を従来比で50~60%削減可能。アニメーターはよりクリエイティブな演出や原画作画に集中できる。

- 検討事項:複雑なキャラクターの絡みやデフォルメが強い動きでは、AIが自然な中割りを生成しきれない場合があるため、人手での後追い確認が必要。

4-2. ハイブリッド制作ワークフローの全体像

これまで見てきた「CG/モーキャプ技術」「AI補完技術」を組み合わせた新しい制作フローは、以下の4ステップで構成されます。

- プリプロダクション:企画・演出設計

- 絵コンテ作成:従来どおり演出家が絵コンテを作成。

- プリビズ(リアルタイムCG):UE5を使い、絵コンテ段階でカメラワークやライティングを確認。まずはCGモデルを使った暫定映像を作成し、演出家とチェックを行う。

- プロダクションA:モーキャプ&CG制作

- モーションキャプチャ収録:アクターがスタジオで演技を行い、Vicon等で動きを取得。

- CGモデル適用:Autodesk MotionBuilderやMayaで動きをキャラクターモデルにリターゲットし、CGレイアウトを完成。

- リアルタイムチェック:UE5で背景とともにCGシーンをリアルタイムレンダリングし、演出家が再度確認。必要に応じてモーキャプを再実施。

- プロダクションB:手描き作画&AI補完

- 動画原画作成:CG由来の動きをトレースしつつ、デフォルメや誇張を加えて原画を作成。

- AI中割り・AI彩色:原画をAI中割りエンジンに投入し、中割りを生成。AI彩色エンジンへ線画を流し、ベースカラーを取得。

- 背景美術(AI補完):ラフをAIに渡し、セルルック背景を生成。アナログ感やパース修正は人手で手直し。

- ポストプロダクション:コンポジット&仕上げ

- CGレンダーと手描き素材の合成:Diffuse/Specular/Shadow 等のレンダーパスをコンポジットソフト(Nuke または After Effects)で合成し、手描きキャラとAI彩色背景を統合。

- 最終チェック:完成映像を演出家・作監・色彩管理がレビューし、必要な色調整やエフェクト調整を実施。

- AI品質評価システム(ベータ版):AIが生成した素材に関して、AIが「色調基準」「アニメらしさ」を自動評価し、問題があるカットを担当者に指摘する機能を実験中。

このフローにより、従来の「手描き全振り」「オフラインCG+手描き」という二極化した制作体制から脱却し、各セクションの強みを最大化。作業時間は従来比で総合的に約40%短縮され、スタッフ1人あたりの負荷が軽減されています。

4-3. 導入後の効果と数値目標

トムスは2022年からこのハイブリッドワークフローを一部テスト適用し、以下の成果を報告しています。

- 制作スケジュール短縮

- TVシリーズ1本(24話)のCG・作画協業工程において、従来32週かかっていた工程を20週で完了。約37%の短縮に成功。

- 品質の均質化

- AI彩色とAI中割りを導入したカットと、完全手描きカットの比較テストで、視聴者アンケートの「違和感なし」評価が95%を超え、従来の手描き品質と遜色ないことを実証。

- コスト効率向上

- 人件費および機材利用料を含めた総制作コストは、従来比で約25%削減(TV1クール)との社内試算。

これらの数値目標を次のように設定し、2025年までに全社的な適用を目指しています。

- 制作期間短縮目標:TVシリーズ全話の制作期間を従来比で40%短縮

- AI自動化率目標:彩色工程の自動化率を2023年末までに70%、2025年末までに90%へ

- 品質維持・向上目標:視聴者評価「違和感なし」90%以上を継続

まとめ:未来の名探偵コナンはどう進化するのか?

本記事では、トムスが『名探偵コナン』制作において導入している最新技術を4ステップで解説しました。以下に要点を整理して総括します。

- 制作背景とCG部門強化の狙い

- 増加する制作本数・映像クオリティの要求に対応するため、CGを中心とした新体制を構築。

- 劇場版やTVスペシャルでの大規模アクションシーンや複雑背景表現の安定的な制作を実現。

- リアルタイムレンダリングの活用

- Unreal Engine 5を導入し、ライティングやエフェクトを即時に確認可能。

- カーチェイスや爆発シーンの制作効率が約30%向上し、演出自由度も大幅にアップ。

- 高精度モーションキャプチャの導入

- Vicon等の光学式モーキャプを本格導入し、俳優の繊細な動きや表情をCGモデルに再現。

- 作画部との緊密な連携により、CGと手描きキャラのシームレスな融合を達成。

- 『緋色の弾丸』などの作品で、狙撃シーンや爆破シーンに生々しいリアリティを提供。

- AI補完技術とハイブリッド制作ワークフロー

- AI彩色・AI背景生成・AI中割りを取り入れ、中割り作業や彩色作業を従来比50~70%削減。

- プリビズ→モーキャプ→CGレイアウト→手描き原画→AI中割り→AI彩色→コンポジットの4ステップ体制で、制作期間を約40%短縮。

- 2025年までにAI自動化率90%、視聴者評価90%以上を目指す計画を進行中。

今後の展望と課題

- バーチャルプロダクションのさらなる応用

- 俳優(声優)がリアルタイムCG背景を背負って演技できる環境を整備し、演技と映像が“その場”で合成される演出スタイルが広がる可能性。

- リモートモーションキャプチャの普及

- 地方拠点や在宅アクターからの収録が標準化されることで、登場人物の声優収録と動き収録を同時進行しやすくなる。

- AI品質評価の高度化

- AI自動採点システムを進化させ、細かな“アニメらしさ”の評価基準を学習モデルにインプットし、より人間の目に近い品質チェックを実現。

- 手描き作画の存続と作家育成

- AIによる自動化が進んでも、最終的なクリエイティブワークとしての「人間らしい演技表現」や「デフォルメ表現」は必ず必要となる。アニメーターのスキル継承・育成環境を維持しながら、新たな作家像を創出することが課題。

【関連リンク】

最後に

トムス×CGアニメ部門が進める最新技術導入は、『名探偵コナン』シリーズを今後も“観て楽しい・技術的にも先進的”な作品に進化させる原動力です。手描きの魅力を損なわず、かつリアルでダイナミックな映像表現を実現するべく、CGやAIの力を駆使したワークフローが次世代のアニメ制作を築き上げます。今後もトムスの挑戦から目が離せません。

【経歴】

大学で日本文学専攻

卒業後5年間、アニメ関連出版社で編集・校正を担当

2018年よりフリーランスとして独立、WebメディアでConan分析記事を執筆

【 専門分野 】

『名探偵コナン』シリーズ全エピソード分析

ロケ地聖地巡礼ガイド・ファン理論考察・伏線解説